党旗领航 法耀故里丨春秋名相子产的法学思想 作者:政治部 发布时间:2025-08-08 09:14:00

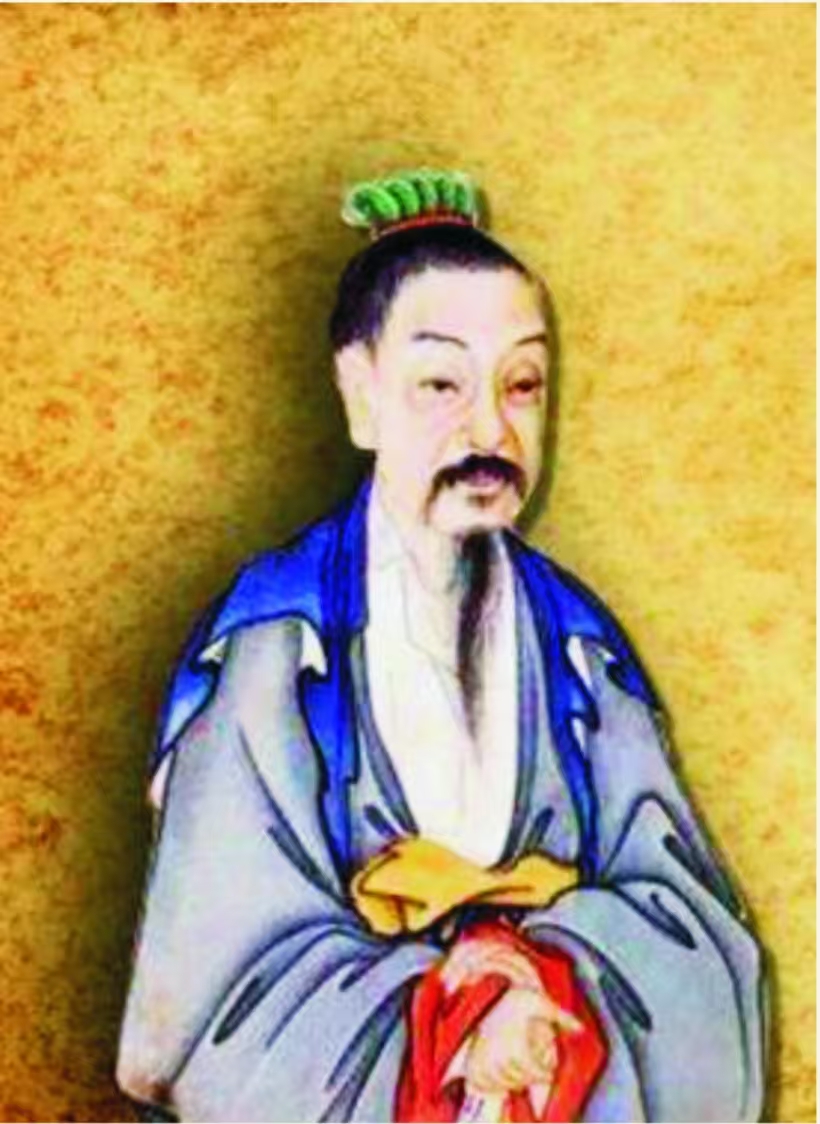

子产 春秋时期著名政治家、思想家

子产(公元前582年—公元前522年),姬姓,公孙氏,名侨,字子产,河南新郑人,是春秋时期郑国著名的政治家、思想家,被后世视为法家先驱之一。子产没有著述传世,他的言行事迹,主要载于《左传》、《史记》等书。

一、子产法学思想的核心内容

子产的法学思想在当时极具开创性,主要表现在以下几个方面:

1.“铸刑书”与法律公开化: 公元前536年,子产将郑国的刑法条文铸造在鼎上,公之于众,史称“铸刑书”。这是中国历史上首次正式公布成文法。

2. 推行“宽猛相济”的治国理念:子产认为,治国需要“宽”与“猛”两种手段相结合。“宽”指德政、教化、怀柔;“猛”指严刑峻法、强力镇压。

3. 重视证据、审慎断狱的司法实践:史料记载,子产在处理案件时非常注重调查事实、搜集证据,不轻信口供,力求明察秋毫。

4. 立法因时制宜,注重社会实效:子产在改革(如作丘赋、改革田制)和立法时,不拘泥于古制或周礼,而是根据郑国所处的具体环境(地处中原要冲、小国寡民、商业较发达)、时代变化和社会现实矛盾来进行调整。

5. 一定程度上限制贵族特权,强调规则普遍性:虽然子产本身是贵族,且其改革在维护宗法等级制度的前提下进行,但他推行的一系列措施(如按田亩征税的“作丘赋”),以及铸刑书本身要求贵族官吏也需按法条行事,都在客观上对贵族的传统特权有所触动。

子产的法学思想核心在于法律公开化(铸刑书)和治国手段的平衡(宽猛相济)。他通过公布成文法,挑战了旧贵族对法律解释权的垄断,推动了法律的透明化和初步规范化,是中国法制史上划时代的里程碑。他的思想直接启发了后来的法家人物(如李悝、吴起、商鞅),是先秦法家思想的重要源头。孔子对子产的“宽猛相济”思想也给予了高度评价,称其为“古之遗爱”。

二、子产法学思想的现代启迪意义

子产的法学思想虽诞生于两千多年前的春秋时期,但其蕴含的法治精神和司法智慧对现代司法工作仍具有一定的启迪意义,主要体现在以下几个方面:

1. 坚持司法公开透明。司法公开是司法公正的基石。子产“铸刑书”要求法律条文必须清晰、明确、公开。 作为现在司法工作者,我们应当破除司法神秘主义,增强司法公信力,保障程序正义,让公平正义“看得见”。同时,所有法律法规、司法解释、裁判规则必须向社会公布,让公民知晓行为边界和法律后果。实施庭审直播、裁判文书上网等制度,充分保障公众知情权、参与权和监督权,防止“暗箱操作”。加强裁判文书说理,阐明事实认定、法律适用逻辑,回应诉讼主张,增强司法公信力。

2. 贯彻“宽严相济”的司法政策。司法裁判需平衡法律效果与社会效果,实现刚柔并济。作为司法工作者,我们在工作中应当避免司法僵化与过度严苛,提升司法温度与治理效能,实现法律效果、政治效果、社会效果的统一。在严格依法裁判(“猛”)的基础上,充分考虑犯罪情节、主观恶性、社会危害性、悔罪表现、社会修复情况等因素(“宽”),做到罪责刑相适应。同时意识到,并非所有纠纷都必须通过刚性裁判解决。应当将调解、和解、仲裁等柔性方式(“宽”)与诉讼裁判(“猛”)相结合,更有效化解矛盾,促进社会和谐。

3. 强化证据裁判与程序正义。事实认定是司法公正的生命线,必须建立在确凿证据和严格程序之上。作为现代司法工作者,我们应当学习子产“重证据、慎断狱”的精神,防范冤假错案,保障当事人合法权益,维护司法权威。全面、客观、依法收集审查证据,反对主观臆断和刑讯逼供。 严格排除通过非法手段获取的证据,保障程序正义和人权。

4. 强调司法能动性与服务社会治理。司法工作应立足现实,服务大局,推动良法善治。 面对社会新问题、新矛盾(如数字经济、人工智能),司法需在遵循法律原则下灵活解释法律、填补法律漏洞(子产“因时制宜”的体现),保障法律适应社会发展。使司法成为推动社会进步、完善治理的积极力量,而非被动机械的“法条搬运工”。

子产“铸刑书”的勇气、“宽猛相济”的智慧、“重证据”的审慎,穿越千年,依然为当代司法者提供着关于公正、效率、权威、温度的深刻思考。

责任编辑:政治部 |